NPNトランジスタの構造と構成の理解

シリコンベースのアーキテクチャと層状NPN接合設計

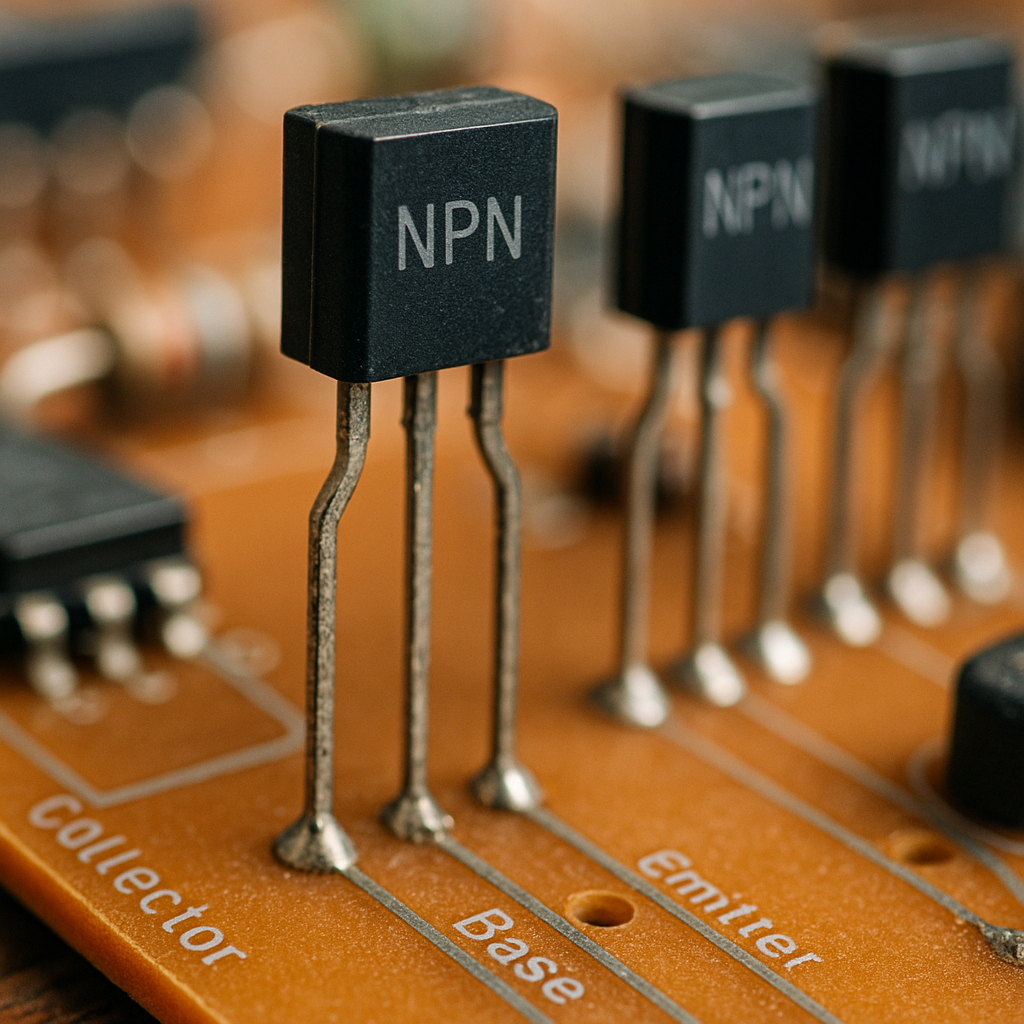

NPNトランジスタの核となる部分は、慎重なドーピング工程を通じてN型とP型のシリコンを結合することにあります。その構造を分解してみましょう。まず、エミッタとして機能する高濃度ドープされたN型領域があり、次にベースとして機能する薄い層の低濃度ドープされたP型材料があり、最後にコレクタとして機能する中程度のドープが施された別のN型領域があります。このような構成により、電子の移動を制御するための重要なPN接合が形成されます。こうした部品を扱う際、製造業者は高純度シリコンを優先します。これは結晶格子の完全性を維持し、電荷が効率的に移動できるようにするためです。また、物理的な形状も重要です。適切な幾何学的構造は熱の蓄積を管理し、長時間にわたる負荷条件下でもトランジスタが変形したり故障したりしないようにします。

エミッタ、ベース、コレクタ領域におけるドーピングプロファイル

半導体デバイスの異なる部分でドーピングレベルを調整する方法によって、デバイスの性能に大きな差が生じます。たとえばエミッタ領域では、10の19乗原子/立方センチメートル程度の高濃度ドーピングを行うことで、多数の自由電子が存在する状態を作り出します。一方、ベース領域はキャリアが消失しないように、ドーピング濃度を10の17乗程度と、はるかに低くする必要があります。コレクタ領域では、過不足ない中程度のドーピングを行い、電圧ストレスに耐えられるようにしつつ、電流が効率よく流れるようにします。製造工程においてリンやホウ素をシリコンウエハに注入する行為は、要するにトランジスタが動作中に電子の移動を正確に制御できるように、n型およびp型の領域を確実に形成しているのです。

- エミッタ : 高電子濃度 = 10¹⁹/cm³

- ベース : 最小厚さ = 1–2 μm、低ドーピング

- 収集家 : 破壊電圧および電流処理能力を最適化

トランジスタの微細化と熱性能の進化

トランジスタのスケーリングは、1960年代以来、主にムーアの法則に従ってきました。トランジスタの寸法はミリメートル単位から現在のナノメートル単位まで縮小しています。最新の5nmプロセスでは、1平方ミリメートルの中に約1億個のNPNトランジスタが集積されています。小型化の面においても、我々は実際に顕著な進歩を見てきました。銅の配線層の抵抗は現在0.2オーム以下になっており、また、「歪み制御シリコン(strained silicon)」と呼ばれる技術によって電子の移動速度を約35パーセント向上させることにも成功しています。熱問題への対応として、エンジニアたちは放熱材にダイヤモンド状炭素材料や、さらにはマイクロ流体冷却システムまで採用しています。これらのイノベーションにより、チップは100ワット/平方センチメートルを超える電力密度を処理することが可能となり、温度上昇を150度セ氏以下に抑えられるようになりました。これは考えれば考えるほど非常に印象的な成果です。

NPNトランジスタの動作原理:バイアス、キャリアフロー、および電流増幅

ベース・エミッタ接合およびベース・コレクタ接合における順方向および逆方向バイアス

正常な動作には特定のバイアスが必要です。ベース・エミッタ接合は通常0.6~0.7Vで順方向バイアスされ、電流が流れるようになります。一方、ベース・コレクタ接合は逆方向バイアスのまま維持されます。この構成により、トランジスタはアクティブ領域で動作し、小さなベース電流によってはるかに大きなコレクタ電流を制御できるようになります。これが増幅の基礎となります。

NPN動作における電子注入と正孔抑制

ベース・エミッタ接合を順方向バイアスすると、エミッタから薄いp型ベースに電子が注入されます。非常に狭いベース幅(通常は1~2μm)により再結合が最小限に抑えられ、90%以上の電子がコレクタに到達します。アナログ用途においては、高い電流利得と低い信号歪みのために効率的なキャリア輸送が重要です。

電流増幅の仕組み:ベース電流からコレクタ電流へ

増幅はβ(ベータ)で表され、コレクタ電流IC = β × IBとなります。標準的なデバイスはβ値が100以上であり、アクティブモードでのコレクタ効率は95%を超えることがあります。この高い利得により、NPNトランジスタは最小限の入力電流で大きな負荷を駆動できるため、増幅およびスイッチングの両方に最適です。

回路解析における電子の流れと従来の電流の区別

電子は物理的にはエミッタからコレクタへと移動しますが、回路設計および解析では従来の電流の流れ(プラスからマイナス)に従います。これは18世紀に確立された基準です。エンジニアや技術者は、この2つのモデルを区別して理解する必要があります。すなわち、回路図の解釈には従来の電流を、トラブルシューティングや物理的な理解には電子の流れを用いる必要があります。

増幅器としてのトランジスタ:電圧および電流増幅の実現

微少な入力信号を増幅する場合には、NPNトランジスタは「アクティブ領域」と呼ばれる動作領域で動作させると特に優れた性能を発揮します。この仕組みについてもう少し具体的に説明しましょう。ベース・エミッタ接合は順方向バイアスに設定されており、電子がシステム内に注入できるようになっています。一方で、ベース・コレクタ接合は逆方向バイアスで動作し、移動するキャリアの95%以上を効率よくかき集めます。このような構成により、一般的に電流増幅率は50〜300程度の範囲で得られます。さらに、回路設計を適切に最適化すれば、電圧利得を40dB以上まで高めることも可能です。ただし、エンジニアが特に懸念するのが、温度変化によってこれらの利得の安定性が損なわれる可能性です。そのため、多くの設計ではエミッタ抵抗が組み込まれます。この小さな部品は、非常に温度変化の大きい環境下、たとえば-40度Cから150度Cにまで及ぶような自動車や工場設備などの現実的な応用分野においても、安定した動作を維持するために重要な役割を果たしています。

共通エミッタ構成とその周波数特性

共通エミッタ構成は、電圧増幅と電流増幅のバランスが良いため、引き続き広く使用されています。エンジニアがこれらをカスコード構成で共通ベース段と組み合わせると、一般的に通常の単段回路に比べて帯域幅が約60%向上します。これは、信号利得を50デシベル以上維持しながら行うことができます。ただし、標準的なバージョンの多くは、ミラー効果と呼ばれる現象により、おおよそ100メガヘルツを超える周波数で問題が発生します。この点において、ヘテロ接合バイポーラトランジスタが有効です。これらの特殊なコンポーネントは、基本的にこれらの制限を排除するため、システムが10ギガヘルツに達する周波数まで安定して動作することが可能になります。これにより、従来のトランジスタでは対応できない5G信号処理などの最先端アプリケーションに最適です。

| 設計パラメータ | 共通エミッタ | カスコード改善 |

|---|---|---|

| 電圧利得 (dB) | 40 | 52 |

| 帯域幅 (MHz) | 100 | 160 |

| 入力インピーダンス (kΩ) | 3 | 5 |

ケーススタディ:コンシューマー電子機器におけるNPNベースのオーディオ増幅器

AB級増幅器は、プッシュプル動作を行うNPNトランジスタ対の間でオーディオ信号を分割することによって動作し、これにより私たちがお気に入りの曲で耳にする不快な高調波歪みを低減します。高性能なモデルでは、高品位のヘッドホンセットにおいて全高調波歪率(THD)を約0.02%まで低下させることも可能です。これらのアンプが特筆すべき点は、偶数次の高調波を実際には打ち消し合うように動作させながら、約85%の効率で動作することです。これは、70%に満たない効率しか達成できない古いA級設計と比較すると非常に印象的です。多くのオーディオマニアは、プリアンプにも分離型NPNトランジスタを好んで使用します。まともなホームシアターレシーバーを分解してみれば、約68%の確率でこれらのトランジスタが重要な役割を果たしていることが分かるでしょう。なぜなら、全体的に音質がより優れているからです。

トレンド:IoTおよびセンサー用途における低ノイズ設計との統合

低ノイズ設計のNPNトランジスタは、ノイズ密度が1kHzの周波数で約1.8nV/平方根Hzまで低下する埋設型コレクタ層を備えています。これは、コレクタが基板からの干渉から遮離されることによって実現されており、信号の明瞭度に大きな違いをもたらします。このような部品をチョッパ安定化回路と組み合わせれば、0.001グラムの重量変化や10ppm(1000万分の1)といったごく微量のガス濃度まで検出可能な高精度センサーが実現します。さらに別の利点として、ウェハーレベルパッケージにより、相互接続による誘導性が約4分の3も低減されます。この改良により、ウェアラブル機器からスマートホームデバイスまで、現代のあらゆる製品に組み込まれている小型IoTモジュールに高い安定性を提供します。

論理ゲートから組み込みシステムまでのデジタルスイッチングにおけるNPNトランジスタ

スイッチとしてのトランジスタ:サチュレーション(飽和)動作モードとカットオフ(遮断)動作モード

NPNトランジスターは基本的にデジタルスイッチのように動作し、完全にオン(飽和)と完全にオフ(遮断)の間を交互に切り替えます。飽和モードでは、ベース電流によってトランジスターが働き、可能な限り最大のコレクター電流をほぼ電圧損失なしに通電させます。一方で、ベース電圧が約0.7ボルトという重要な閾値を下回っている限り、トランジスターは電流の流れを完全に遮断します。このようなオン/オフ動作により、小さな制御信号を使用して大電力の負荷を制御することが可能になります。高品質のNPNトランジスターは、1アンペアまでの連続電流を管理できるだけでなく、125度を超える高温下でも安定して動作するため、発熱が常に懸念される多くの産業用途において非常に優れた性能を発揮します。

デジタル回路およびマイクロコントローラー駆動システムにおける応用

NPNトランジスターは、論理ゲートやラッチ、さまざまなインターフェース設計など、多くのデジタル回路の基盤となっています。これらが非常に有用なのは、電流を増幅する能力を持っているため、私たちがよく知っている小さなGPIOピンを通してマイコンで大規模なデバイスを制御できるようになるからです。応用面においては、LEDの駆動や今いたるところで見かける多路複用表示装置の作成のために、技術者たちはしばしばNPNアレイを利用します。IC(集積回路)がこれほど進歩した現在でも、驚くべきことに古い産業機器の約3分の2が依然として個別型のNPN部品を使用しています。これは取り扱いが簡単で、何か問題が起きたときでも信頼性が高いからです。こうしたシンプルなトランジスターが過酷な条件下でどのように動作するかを正確に把握できることには、安心感があります。

ケーススタディ: リレー制御および電力スイッチングモジュールにおけるNPNトランジスターの活用

鉄道信号システムでは、12Vの電磁リレーを切り替えるため、NPNトランジスタアレイを使用するケースがよくあります。このような構成では、電源の電圧降下や突入電流が発生しても、リレーコイルには約5アンペアの電流が流れ続けます。設計者がダーリントン接合から安定化されたベース電流構成に切り替えたところ、故障率が劇的に低下しました。全体的なダウンタイムは約72%減少しました。これは特に湿度が非常に高くなる雨季において、電子部品が動作不良を起こしやすい状況において大きな違いとなります。多くのメンテナンスチームは、誘導負荷による急な電力サージに対してもNPNトランジスタの方が耐性があることを確認しています。そのため、最新技術を謳うマーケティングや高価な光絶縁器の存在にもかかわらず、予算を重視する鉄道事業者の多くは引き続きNPNベースのソリューションを選択しています。

スイッチング速度の最適化:立ち上がり時間と立ち下がり時間の検討

高速スイッチングを実現するには、異なる状態間の遷移時間を短縮する必要があります。カットオフから飽和への立ち上がり時間を改善する方法としては、主に2つあります。ベース抵抗を下げる方法と、ベーカークランプなどの電荷制御方法を用いる方法です。飽和からカットオフに戻る際の立ち下がり時間に関しては、逆方向ベース電流を注入することで効果的に改善できます。すべてを適切に最適化すれば、これらの遷移時間を20ナノ秒以下にすることも可能です。サーマルマネジメントも非常に重要です。実際の設計においては、プリント基板に銅箔パターンを追加することで大きな改善が見られました。現実の応用例として、自動車用制御ユニットに優れたサーマル設計を導入した結果、熱遅延がほぼ半分(約41%)に減少した事例があります。このような改善は、タイミングが最も重要となる高パフォーマンス用途において非常に大きな意味を持ちます。

業界インサイト:現代のスイッチングにおけるNPNの信頼性とMOSFETの優位性

MOSFETは1GHzを超える高周波スイッチング分野で主流であり、高電圧用途にも比較的適しています。しかし、ある程度の速度が必要でありながら、特に電力管理に重点を置くシステムに関しては、NPNトランジスタが依然としてその地位を維持しています。長期間にわたるテストにより、これらの部品に関する興味深い事実が明らかになりました。通常の容量性負荷条件下では、NPNトランジスタは同等のMOSFETモデルよりも約1.5倍長持ちします。5アンペア未満、100キロヘルツ以下の用途に目を向けると、別の利点が見受けられます。NPNトランジスタを使用した設計では、材料費を30〜60パーセント削減できます。そのため、産業用安全インタロックシステムの約70パーセントに引き続き使用されています。このような場面では、俊敏な速度よりも信頼性の高い性能と電圧スパイクへの耐性が重要となるのです。

よくある質問

NPNトランジスタは何に使われますか?

NPNトランジスタは、オーディオアンプ、デジタル回路、論理ゲート、リレー制御モジュールなどの増幅およびスイッチング用途に使用されます。これらは電流増幅に不可欠であり、電圧および電流の流れを管理するのに適しています。

ドーピングはNPNトランジスタの性能にどのように影響しますか?

NPNトランジスタにおけるドーピング濃度は、エミッタ、ベース、コレクタ領域で異なり、その性能に影響を与えます。エミッタは高濃度にドープされており、電流の流れに必要な多数の電子を提供します。一方、ベースは低濃度にドープされており、電子の再結合を最小限に抑えるようにしています。コレクタは中程度のドーピングが施されており、効率的な電流処理能力と耐圧特性を実現しています。

なぜNPNトランジスタは低ノイズ用途に適していますか?

NPNトランジスタは設計上の分離技術、例えば基板干渉を低減するための埋込コレクタ層などにより、低ノイズ用途に効果的です。これにより高い信号明瞭度を確保し、高精度センサ用途に適しています。

NPNトランジスタのスイッチング速度を最適化する方法はありますか?

スイッチング速度を最適化するために、エンジニアはベース抵抗を低くし、立ち上がり時間を改善するためにチャージ制御法を用いるか、または降下時間を向上させるために逆方向ベース電流を注入することができます。効率的な熱管理もまた、高速な遷移を支援します。

NPNトランジスタはMOSFETと比較して十分に優れているのでしょうか?

MOSFETは高速・高電圧用途において優れていますが、NPNトランジスタは5アンペア未満および100kHz以下のシステムにおいて信頼性とコストの利点を提供します。それらは電圧スパイクに対してより耐性があり、費用対効果も高いため、産業用セーフティインターロックシステムで広く使用されています。